L’Attesa: Diario di una lettura delle poesie di Marco Vitale

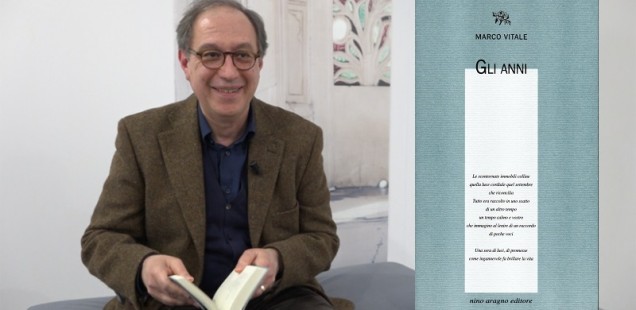

Spunti a partire dalla raccolta poetica «Gli anni» (Nino Aragno, 2018) di Marco Vitale. Articolo di Ana Ilievska.

Il tempo, quel buon vecchio laccio emostatico, fa venire a galla le vene pulsanti, quelle che salvano la vita, erode i muri e crea delle belle pareti da soggiorno in mattoni a vista. Se uno attende a sufficienza, se fissa le stelle abbastanza a lungo, cominciano ad apparire le costellazioni. Un’orsa qui, un sagittario lì, e all’improvviso l’universo parla. Così una notte di primavera, con il mal di testa dal tanto strizzare gli occhi, ho messo su The Essential Marlene Dietrich, e ho riaperto Gli anni (Nino Aragno, 2018) di Marco Vitale per cercare di capirne qualcosa.

| Davanti alla caserma, davanti al cancello grande, C’era una lanterna E sta ancora lì Vogliamo vederci di nuovo lì Vogliamo stare presso la lanterna Come una volta Lili Marleen Come una volta Lili Marleen |

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor

Stand eine Laterne

Und steht sie noch davor

So woll’n wir uns da wiedersehn

Bei der Laterne woll’n wir stehn

Wie einst

Lili Marleen

Wie einst

Lili Marleen

La voce bassa e seducentemente stonata di Marlene Dietrich echeggiò nel soggiorno. Infinita eleganza abbinata a un tantino di sfacciataggine, razionalità abbinata a un non so che di divino, di misterioso. Forse per noi esseri umani il più grande mistero sta sempre in ciò che è palesemente ovvio. Il divino risiede nell’ovvio. Ma non ci accontentiamo della caparbietà dell’ovvio di rimanere tale, non riusciamo a lasciarne in pace la somma semplice. Nel due più due cerchiamo frazioni, decimali, residui, applichiamo formule, costruiamo compartimenti, e diventiamo esegeti pari agli studiosi della Torah. Il divino sta nell’ovvio, non nel misterioso. Ma l’ovvio ci pare infinitamente complicato, impossibile; quindi indaghiamo, analizziamo fino a dimenticarci il punto di partenza e ritrovarci all’improvviso in una selva oscura. La Commedia di Dante è proprio questo: un’infinita complicazione delle somme semplici. Ma non l’Odissea. Fabrizio de André, ma non la voce della Dietrich.

La voce di Marlene Dietrich è pura semplicità, pura esistenza, una pura dimostrazione della ragione nuda e ovvia. Non c’è neanche un dente, né un muscolo o pensiero, non c’è un mese né una città, che non partecipi immediatamente a ciò che percepiamo come la voce di Marlene Dietrich. Lei è tutta lì in quella voce, ovvia come il clima; non c’è mistero, non ci sono siti archeologici, ma solo una voce bassa, collateralmente seduttiva, che però ci porta ad immaginare tutto un labirinto inesistente. Da lì il fascino degli Hollywood Star, da lì il culto, i groupie, le sette, le dettature, che capitalizzano sul bisogno dell’essere umano di fraintendere e amplificare ciò che ci viene esposto in modo semplicissimo. “Ci sono campi di concentramento e lì stanno bruciando bambini innocenti.” Questa frase non ha nessun effetto, non provoca la comprensione, perché è talmente semplice il contenuto che diventa incredibile, impossibile, fantascienza. Quindi ragioniamo, “Cosa mai voleva dire quella persona? Non può essere. Sicuramente intendeva un’altra cosa. Ma chi è quella persona e perché ci sta dicendo una cosa incredibile del genere?” e passano mesi e continuano a bruciare i corpi. “Tua figlia è morta,” e ci mettiamo anni per afferrarne il significato. “Ti amo,” e non arriviamo a comprenderlo mai ma ci inventiamo dozzine di piccole prove, domande, sospetti, scenari per rinviarne la comprensione fino a quando non ci saremo allontanati così tanto da quelle due semplici parole iniziali da averle dimenticate completamente. Tutto questo è incapsulato nell’epigrafe che Marco Vitale dà a Il sonno del maggiore (2003):

Acordei para a mesma vida para que tinha adormecido

Até os meus exércitos sonhados sofreram derrota

Mi sono svegliato alla stessa vita a cui mi ero addormentato

Perfino i miei eserciti sognati sono stati sconfitti

Fernando Pessoa

(p.133)

In verità l’essere umano capisce istantaneamente—non c’è bisogno di eserciti—ma ci vuole del tempo per ammettere a se stessi di aver capito e di non aver reagito senza entrare in guerra. L’ovvio richiede azione. L’ovvio non è silenzioso ma urla, vuole, destabilizza, prende spazio. Chi mai ha la forza di sopportare l’incredibile urgenza dell’ovvio? Chi ha la forza di rispondere al suo urlo assordante? Per tanto tempo abbiamo creduto senza vedere che quando ci tocca di vedere, non crediamo. La chiave quindi dove sta? Nell’attesa semplice, come quella descritta da Simone Weil? Nello svuotarsi, liberarsi di pensieri, di pregiudizi, di aspettative, di conoscenze, di sapere, d’istruzione, e attendere che i corpi celesti ci rivelino la loro semplice danza? Nello stringere il laccio fino a quando non ci scoppino le vene? Dov’è il confine tra lo svuotarsi e il soffocamento?

Mentre mi perdevo in tali pensieri, mi assalirono certi versi:

Ti abbandonammo al cimitero nuovo

una borgata di cemento che ricorda

anche col sole

le veglie silenziose in cui la morte

ha respiro di edicole e di ceri

e le ali

ancora chiuse delle corsie

Quando tornai in caserma aveva il mare

già indosso la divisa per l’inverno

Nessuno – mi disse il colonnello –

ti vorrà più così bene

(p.26)

Mi assalì l’immagine della sepoltura come abbandono, del cimitero come una borgata; e mi assalì la parola “caserma” che qualche tempo fa non mi diceva niente, era lì davanti ai miei occhi ma invisibile. La lessi sacrilegamente a Marina di Modica, sulla sabbia riscaldata da un sole siculo d’agosto; la lessi nel Giardino dei Novizi a Catania, tra i gatti benedettini; poi l’abbandonai per mesi in una scatola in un polveroso garage di Catania mentre viaggiavo il mondo come una indemoniata, come se gli aerei si volessero impossessare di me prima della chiusura covidiana; ma senza accorgermi dell’esistenza di quella parola, di quella piccola parola grigioverde, che puzzava di routine, come se Marco Vitale non l’avesse mai scritta, come se non l’avessero mai stampata. Per quasi un anno invece sonnecchiavo pensando ad altre parole, a versi citabili passe-partout come,

Quanto poco ti penso e quanto

mi hai pensato! E come si allontana

anima sola e smessa

la tua opaca dolcezza

(p.61)

e

Non mi lasciare o forse

sono io che ti lascio

ogni volta colpevole

che assombro

Che ne sarà altrimenti dei segreti

se ci lasciamo?

(p.90)

e

Conducimi con te

sembra dire il suo sguardo

triste, conducimi con te

di là dal mare lungi, ben lungi

da l’abbagliore di un’Arabia

di cartone e questo

lunaparco in Oriente

(p.106)

e

Che ne sarà se parto se non parto

e i soliloqui sfibrano alla luce

nuova che ci stringe?

(p.118)

e

Tutto si perde niente è come prima

tutto lontana e già si volge al verno

il blu di questa notte che non canta

(p.140)

Me li ero cuciti nella fodera della giacca, questi versi, come Pascal la sua lettera d’amore a Dio, come se fossero le parole della salvezza, la mia. Ma non vedevo Marco, non vedevo il suo libro, bensì pronunciavo queste poesie che “[s]entivo come mie” (62), facevo il ventriloquio della mia vita con i versi altrui. Non vedevo Gli anni, non vedevo l’insieme delle cose, la somma bella e semplice, bensì l’Orione, Cassiopea, e l’oracolo di Delfi. Mi ricordavo benissimo della voce di Marco quando lo incontrai a Catania a maggio 2019. Mi ricordavo dell’eleganza infinita del suo passo, il che mi faceva pensare alla Gradiva di Jensen e ai gentlemen inglesi del Settecento (pochi sanno prendersi il Seltz al chioschetto catanese con più dignità). Mi ricordavo del modo in cui si preparava a leggere un verso, suo o altrui, come volgeva tutta la sua attenzione alle parole e agli spazi tra le parole, verecondo, una cura pari a quella dei controllori del traffico aereo (pochi hanno questa umiltà ritualistica davanti alla parola). E ogni parola nelle mani di Marco diventava una catena di DNA preziosa e calda al tocco, ogni lettura di poesia un origami di respiro e attenzione. Mi ricordavo che già lì avevo voluto scrivere qualcosa su lui e la sua poesia ma non ne capivo la delicatezza, la semplicità, anzi, mi sembrava tutt’un’altra cosa, invisibile o troppo opaca al mio occhio straniero. Già lì intuivo che le poesie di Marco andrebbero meglio lette ascoltando a pre-bop jazz, swing, blues; pensavo ai pezzi più lenti di Ellington, Billie Holiday, Django, Count Basie, e anche, più tardi, all’infinitamente lirico Bill Evans. Ma è stato il tedesco di Marlene Dietrich, preceduto da qualche pezzo melanconico di quella rondine ferita, Édith Piaf, fu la “Lili Marlene” (1945) cantata da Marlene Dietrich a far sì che quella notte mi assalisse la parola “caserma,” a urlarmela nell’orecchio, a piantarmela davanti come una responsabilità.

Poi sono venute le sue compagne, scatenate, impudiche ora che era stato loro tolto il velo della complicazione, chiamate in vita dall’evento di singolarità nel quale la “Kaserne” di Marlene e la “caserma” di Marco combaciarono, si abbracciarono da vecchi compagni di banco per recuperare insieme il canto dei soldati dimenticati dalla mia generazione. Le “stazioni” e le “mostrine” (21), il “pastrano / grigioverde” (22), le “bande” udite e le “baracchette” (23), il “treno” (24) e la “varechina militare” (25) e, alla fine, le parole del “colonnello” che dicevano che nessuno gli avrebbe voluto più così bene (26) come la madre scomparsa mentre il soldato faceva il servizio di leva. Monte Cavo, cono vulcanico con due “occhi scuri dei laghi” (22), quello di Nemi e il Lago Albano. Monte Cavo, cono vulcanico che due anni fa non mi avrebbe detto niente, e ora che conosco l’Etna mi si rivela come un fratellastro laziale. Monte Cavo di Goethe e George Sand, dove Pirandello compose il suo primo romanzo, L’Esclusa, nel 1893. Forse lì c’era una Lili Marlene che aspettava un soldato sotto i “fari bianchi / azzurri delle baracchette” (23). Quanta melancolia serena c’è in questi primi poemetti di Marco Vitale accompagnati dalla voce della Dietrich, echeggianti di un ritmo soldatesco di andare e venire continuo, ma a cui i vari enjambement danno un tocco di eleganza, legandolo alla vita, al paesaggio, al pensiero: “Il malinconico giorno dei malinconici / nostri ritorni / forse non esiste” (21). Mentre “Sul disfatto arenile quanti giorni / appena uditi e quante bande / di nostalgia sui fari bianchi /azzurri delle baracchette” (23) non sappiamo se sono nostalgici i giorni o le bande che suonano “conforto alla mia pena” (25), se si ascoltano i passi del cuore o “i passi alle piastrelle desolate / di varechina militare” (25) dei soldati in marcia. Tutto fluisce, un giorno sanguina nell’altro, un verso si macchia del succo rosso di melograno di un tramonto, i giorni si riempiono del “vuoto che qui in terra / tu allora mi lasciavi” (25).

La nostra generazione non la conosce più questa perdita di qualcuno, mentre si è avvolti in un’uniforme militare. Lontani sono i giorni in cui i nostri nonni e zii partivano imberbi, impauriti e ritornavano dritti dritti che ci voleva uno sgabello per poterli guardare direttamente negli occhi. C’era chi andava loquace e ritornava monaco, c’era chi andava assassino e ritornava poeta, c’era chi impazziva, c’era chi metteva su casa e famiglia. C’era chi andava amato e ritornava ai corridoi vuoti, alla poltrona davanti al telegiornale della sera contenente non più un essere umano ma solo la sua forma impressa nella stoffa. “Nessuno – mi disse il colonnello – ti vorrà più così bene” (26). Quella che una volta era una madre la si abbandona “al cimitero nuovo /una borgata di cemento” (26) e ora c’è il vuoto da riempire, il compito di amare a vuoto. Non ha niente a che vedere con la chiusura a causa della pandemia questo essere avvolti nella divisa militare, questo andare e venire con i treni, questo suonare nelle bande militari. Essere chiusi in casa, quella nostra, quella che ci siamo scelti, che abbiamo meticolosamente decorato con le fotografie di quelli che amiamo, e riempito di libri, di figli e di cibo, non ha niente a che vedere con la vita del soldato di leva, con la prigionia, con la tossicodipendenza, con la depressione, con il lutto, con la restrizione dei diritti umani o la vita monastica. Non c’è alcuna dignità o senso nell’applicare queste situazioni ai tempi del virus che —sazi, ipercolti, adagiati—stiamo vivendo come se riguardassero noi; perché la sofferenza non sta nell’essere chiusi a casa nostra, fra le braccia della necessità adagiata e scelta che ci permette di stare ciechi, muti, a galleggiare nel sacco di liquido amniotico. La pandemia non ci fa rivivere la Divina Commedia o la peste bubbonica. La pandemia, in fondo, è semplice. Mette in evidenza ciò che già era evidente, è Cristo con le piaghe e noi con il dito dentro, eppure non ci porta a far niente. Vedenti, non vediamo niente. Galleggianti, anneghiamo ciascuno nel proprio liquido amniotico. “Il tempo non ci libera la mente” (364) perché siamo “[u]n treno di coscritti in animo” (115). Se Dio fosse scrittore, la pandemia sarebbe una satira, con tutti i lillipuziani, brobdingnagiani, Houyhnhhnm e Yahoo.

Ma il soldato sul Monte Cavo, che è anche una località archeologica, non legge i segni, non cerca risposte “nel rosolio / della sera / e la campagna fresca” (24) ma scava piccole ceramiche minee, assembla piccoli componimenti artigianalmente e delicatamente nella vetrina poetica, fragili al tocco, preziosi alla vista. In Minii quell’evidenza dell’artigianato di Marco Vitale mi si rivela in tutta la sua semplicità, si ricollega a quella prima impressione che avevo di lui da archeologo con in mano un pennello sottile sottile, un rivelatore di forme fragilmente sedimentate sotto il suolo. Pensavo fosse archeologia culturale, pensavo fosse la tradizione, la pesantezza del petrarchismo e degli ermi colli, ma invece è tutt’un’altra cosa, più semplice, primordiale. Sono le figurine di Venere e i bisonti sui muri delle caverne. Nei burroni, nelle forre, “[l]a luna” fa da “varco sui castoni”, piccoli gioielli paesaggistici si creano negli “orridi /dei monti” (29) mentre la notte stende “un drappo vivido / di piaghe” sulla mensa, sul “suo ligneo incarnato” dove hanno luogo le meraviglie (30). Questi sono gli intarsi che, ho letto, sono una tecnica decorativa arrivata in Italia dagli Arabi attraverso la Sicilia e poi applicata dai maestri senesi per la prima volta al Duomo di Orvieto intorno al 1330. Queste sono le forme che il poeta dà al respiro di un “tu” con “occhi di sonno” (31), dove l’intimità e il verso diventano piccoli capolavori di tarsia lignea, senza punteggiatura. C’è un “gatto fluviale” che “di dentro un poco/ indora” nel “Meriggio” (32), e so che questa è la lettura naturale, perché trovo quell’“ampio / gomito di acqua” accumularsi nella diga e perché già nella successiva poesia urla all’orecchio quel “tufo,” “roccia piroclastica coerente, generalmente riferibile a un’attività vulcanica esplosiva,” dice Treccani, richiamandosi subito al cono di Monte Cavo, una materia prima dei Minii. O forse “tufo” ha quell’altro significato dialettale di “puzza,” ma “la forma di quel vaso” (34) mi dice che non è quella l’evidenza, e che poi va bene avere dei “Dubbi” ermeneutici, “ridotti in platea miracolati / dal passo anonimo dell’ombra” (35). Rimane certa la maestria di Marco Vitale che fa di Monte Cavo e di Gli anni uno dei libri più degni della parola “poesia,” poiesis, techné, intarsio, ceramiche minee, tufi, e castoni. La bellezza che se ne ricava controllando due o tre parole sul dizionario è pari all’Eureka archimediana, l’Eureka che attende lì, sulle pagine, ovvia come il clima, come la voce di Marlene Dietrich. È facile poi farsi “carico / l’ascolto” (320) e leggere la “Didascalia” su pagina trecentoventuno e capire quella “ceramica /della Grecia Orientale” (321) e la “sequenza retica” sull’anonimo pittore (323), i tanti “facile” del volume, i tanti silenzi, la loro fibra, i monasteri, un cuore madrigale, e l’arte della prestidigitazione attenta, attenta, le “bellissime / frasi fatte” (44).

Ci sono due tipi di lettura: quando si strizzano gli occhi così a lungo che prima o poi anche cinque stelle cominciano a somigliare un segno zodiacale capace di predire il nostro futuro. È la lettura dettata dallo zelo, dall’estremo volontà di capire le cose. In tale caso, si tratta di un’imposizione. Le cose per forza cominciano ad avere significati, c’è addirittura una proliferazione di significati in modo tale che tutto sembra parlarci ma in una lingua oscura, indecifrabile, contraddittoria. Un pezzo non s’abbina all’altro e si cercano deviazioni per riempire il vuoto che li slega. Ma a quel punto è troppo tardi, siamo già sommersi nell’astrologia fino al collo e siamo forzati o a procedere con le complicazioni senza poter trovare più la via d’uscita o ad arrenderci al nulla che è la morte. Così hanno letto Virgilio, Dante, Milton, Zola, D’Annunzio, Conrad, Paulo Coelho, Harold Bloom.

Poi c’è quel tipo di lettura con la corda intorno al collo. È la lettura dettata dalla necessità, dall’estremo bisogno di capire le cose. Così hanno letto Tasso, Baudelaire, Dostoevskij, Pirandello, Proust, Hemingway, David Foster Wallace. Il passo tra il soffocamento erotico e l’asfissia suicida è brevissimo in questo tipo di lettura che si svolge in uno stato di svenimento o, come dice benissimo la parola tedesca, in uno stato di Ohnmacht, “ohne” e “Macht,” senza potere, tra la petite mort e il piccolo male. Questa, per un anno, è stata la mia lettura delle poesie di Marco Vitale, una lettura dettata dal bisogno delirante di trovare segni nell’universo per capire i miei piccoli dilemmi terrestri che poi non erano tanto complicati. Queste due forme di lettura sono delle violenze al mondo, all’esistenza; fanno un segno di tutto, ma un segno autoreferenziale, e distolgono lo sguardo dall’ovvio, dall’essenza, dalla bellezza. Sono una bruttura che si maschera di benevolenza, coinvolgimento o cultura. “[L]’anima umana,” scrive acutissimamente Simone Weil, “possiede tutto un arsenale di menzogne per proteggersi da questa bruttura, e fabbricarsi nell’immaginazione falsi beni là dove invece regna la sola necessità” (Attesa di Dio, Adelphi, 2008, 159). Weil parla qui dell’amicizia, dove la preferenza per un certo essere umano è motivata da due sentimenti: “o si cerca nell’altro un certo bene, oppure si ha bisogno di lui” (Weil 157). Come nell’amicizia, così nella lettura dei segni del mondo, nell’interpretazione. Il critico non è nient’altro che l’amico del testo, ma l’amicizia può diventare facilmente un disgusto se ci avviciniamo al testo con zelo o per necessità, perché “odiamo ciò da cui dipendiamo. E proviamo disgusto per ciò che dipende da noi” (Weil 163). La vera amicizia invece risiede “soltanto là dove la distanza venga mantenuta e rispettata” (Weil 162). Dobbiamo, cioè, chiedere consenso al testo e avvicinarci ad esso né con il diavolo alle calcagna né con la carota e il bastone. Senza questo, in preda com’ero, per due anni, a concreti furori, il volume di Marco Vitale era diventato solo un obbligo nello zaino, una promessa zoppicante, un vademecum per le piccole mie guerre private.

Ma nella lettura poi c’è una terza via, quella che segue la semplicità dell’ovvio. È quel modo di parlare di Lui senza mai dire Dio. È la capacità di dire “Un passero. E ti par poco?” (Vitale 104) Per dirlo con Weil: è l’amare a vuoto. È l’attesa del testo. È l’essere quel “[p]iccolo direttore tra le teche / di un museo di provincia ove nessuno / è mai passato ancora” (121). Attendere il testo, prendersene cura, ma anche attendere nel senso di aspettare, amando a vuoto. Le poesie di Marco Vitale sono e richiedono questo attendere, un aspettare e fare attenzione. Il testo può non farsi vedere mai, può per sempre sottrarre la propria evidenza, ma, nell’attesa, nell’amare a vuoto, pedalando con la catena rotta, coltiviamo l’atto di amore stesso che è necessario per accogliere il testo. Colmiamo il “vuoto […] qui in terra” (25) con l’interpretazione senza segni, la lettura senza testo, l’amore senza oggetto. Il bacino sovraccarico non può reggere neanche due palmi d’acqua, né tantomeno un pesce rosso. Nello svuotarsi, senza fatica inutile né corde intorno al collo, comincia ad abbondare l’amore che lo si versa come se fosse acqua (42). E le parole, come l’aria, possono entrare e trovarsi dentro di noi, “in noi compendiari gli enigmi” (179), come ospiti a un banchetto tra amici e non come schiavi alla nostra necessità. “Scaccia non solo la buona / parola la cattiva ma scaccia / il giorno un po’ più in là / dove fa ruggine e rovina / manomesso il silenzio” (382). Così e solo così possiamo diventare amici del testo, diventando ricettacoli. Così hanno letto Omero, Cervantes, Goethe, Machado de Assis, Virginia Woolf, Hesse, Chinua Achebe, Elsa Morante, John Steinbeck, Georg Steiner. A loro appartiene Marco Vitale. Questi sono gli amici, quelli che ascoltano, che—pur essendo ciechi—vedono, che accolgono i bisbigli, fanno il mestiere di fonografi viventi, aerofoni a sacco. Amano a vuoto e prestano la propria pelle alla zampogna, mentre la diga continua a riempirsi di pesciolini, tufa, e altra vegetazione palustre. Lì per anni si accumulano i suoni del mondo in modo tale che, tra furori astratti e concreti, tra corde e strabismi, all’improvviso il nodo si scioglie e la “Kaserne” s’intona con la “caserma” rivelando l’amicizia del testo. Il testo ci volge lo sguardo e ci si dimostra in tutta la sua ovvietà. Diventiamo gli ospiti del lago, noi che siamo il bacino, il testo che è acqua. Lì non c’è necessità né infervoramento, ma un lago, e, dall’altra parte, campi irrigati e un intero villaggio contento. È questa la somma semplice, cantata dalla voce di Marlene, calcolata elegantemente dalle poesie di Marco Vitale, un vero amico della parola. È l’avere la forza di vedere l’ovvio, attendere (e cosa sono Gli anni se non una cianografia dell’attesa?), attendere con la semplicità di un piccolo direttore di un museo di provincia perché ci si riveli l’amicizia del testo.

A parte questo stiamo bene

(p.168)

Ana Ilievska

Catania, 3 maggio 2020

[…] http://www.patrialetteratura.com/4575-2/ […]