#Il portinaio del diavolo // Le “inquietudini” dello sguardo: una nutrita scorribanda letteraria di Salvatore Silvano Nigro

Recensione di “Il portinaio del diavolo. Occhiali e altre inquietudini” (Bompiani) di Salvatore Silvano Nigro.

Il gesto del guardare può essere, quasi ovviamente, il primo strumento del nostro aver cognizione di quanto ci siamo trovati intorno venendo al mondo (e non è casuale, forse, che nel greco antico la stessa radice presieda, sia pure in differenti tempi verbali, al “vedere” e al “sapere”); ma che possa essere, il guardare, anche un modo per penetrare, quasi violentandola, nella intimità dei nostri simili, per operare dunque su di essi una tacita, ma non meno dolorante profanazione, viene a suggerircelo ora uno smilzo quanto concentratissimo volumetto della collana “pasSaggi” (sì, non è un refuso, la maiuscola va al centro, in callida collocazione) di Bompiani, Il portinaio del diavolo. Occhiali e altre inquietudini, recentissima fatica di Salvatore Silvano Nigro. E come le sue altre precedenti, di pregnante densità.

Parte appunto, l’analisi di Nigro, da una cursoria ricapitolazione di una prima trentina di opere letterarie, tutte accomunate, anche solo in alcuni loro particolari, dal tema dello sguardo: ma visto come profanazione, come ingresso indebito nella vita altrui.

Magari trapassando, per virtù di sortilegio mentale, le pareti di una camera da letto, come ipotizza il Boccaccio al momento di concedersi, nel Trattatello in laude di Dante, astiose riflessioni su quanto dia fastidio, ai letterati, la vicinanza di una moglie.

O, in seconda istanza, perché è la parete stessa, a crollare: realmente, per via della guerra, come in Carlo Levi, La città, o La casa si muove di Guglielmo Petroni, oppure solo idealmente, come in La vita istruzioni per l’uso di Georges Perec, o nel settecentesco Diable boiteux di A.-R. Lesage; o anche, episodica incursione nel campo delle arti figurative, nel disegno The art of living di Steinberg.

In realtà, le facciate delle case hanno già di per sé dei loro varchi, allo sbircio invadente di chi è chiuso fuori: le finestre; ed esse diventano cavalli di Troia per entrare nella vita altrui. In La pietra lunare Tommaso Landolfi ne ricava occasioni d’impudiche irruzioni visive del suo protagonista fra nudità inamene di femmine e maschi nelle sulfuree notti di un borgo laziale; Heimito von Doderer vi intreccia la storia di Come il consigliere Julius Zihal divenne uomo; Georges Simenon ne fa strumenti di delittuose insidie in Le finestre di fronte o ancora in La finestra dei Rouet. Fino al sublime ritrovato narrativo della hitchcockiana Rear window (di cui forse, però, sarebbe giusto ricordare l’antecedente letterario, di Cornel Woolrich).

E, certo, il modo più radicale di entrare a curiosare nella vita altrui risulterebbe ovviamente lo scoperchiamento dei tetti: che è quanto postula Luis Vélez de Guevara nel Diablo cojuelo, o anche, nel solo spazio di una frase, Moravia negli Indifferenti, o, riferendosi alle occulte trovate degli italiani per sopravvivere alle ristrettezze della guerra, Antonio Baldini.

Ma assai meno invasiva, e quasi più slealmente silenziosa, può essere l’inserzione nella vita altrui attraverso le lenti di un binocolo: sul che s’impernia una delle Storie ferraresi di Giorgio Bassani, o la più recente Visione binoculare di Edith Pearlman; per non parlare, ancora una volta, del già citato capolavoro di Hitch.

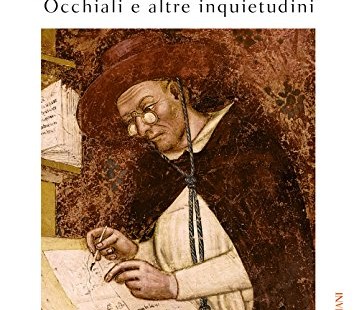

Più corposo, più carico di addentellati morali, si fa poi il gesto del guardare, man mano che il discorso di Nigro prosegue, sfogliando un gruppo di opere del ‘600: da Daniello Bartoli al Frugoni, a Quevedo, a Cyrano de Bergerac; e ancora si addensa nel tema parallelo degli occhiali, o del cannocchiale: in G.B. Marino, che conferisce alla citazione dell’invenzione galileiana lubriche risonanze voyeuristiche nella contemplazione delle “nudità” lunari, mentre per converso in Comenio, Il labirinto del mondo e il paradiso del cuore, le metafore del cannocchiale e delle lenti si caricano di valenze rigorosamente chiesastiche: gli occhiali inforcati infine dal protagonista saranno quelli “di Cristo”, i soli che “raddrizzano la vista” dalle storture del mondo.

Ma è in ambito seicentesco, che si attua del pari la connessione diabolica (che il titolo mutua dalla medievale definizione dell’occhio come janitor Diaboli): nel, già citato, Diavolo zoppo di L. Vélez de Guevara. Il diavolo diventa una figura di smascheratore delle assurdità comportamentali e ideologiche, “l’anatomia – conclude Nigro – spionisticamente specillante si addentra nei sogni figurati dell’illusione”, con l’effetto paradossale di ricondurre al disvelamento (picaresco) della realtà.

Stesso ambito, il ‘600, in cui si aggira ancora un capitoletto dedicato al tema delle lenti, del cannocchiale: Constantijn Huygens paragona chi usa il telescopio a un dio; ma soprattutto intorno all’uso delle lenti si coagula una serie di punti di contatto culturali con la Cina, attestati da Lorenzo Magalotti nella Relazione della China: è attraverso la penetrazione dei gesuiti, che arrivano in Cina occhiali, lenti ustorie, microscopi, e ovviamente cannocchiali, detti “vetri dei mille li” (il li essendo una unità di misura delle distanze).

Con questa funzione, essi entrano in letteratura: Li Yü, Una torre per il calore estivo, storia del giovane innamorato che attraverso il cannocchiale può raggiungere l’amata segregata, suggerirle i versi che mancano al di lei componimento e, apparendole per questo come un essere divino, riuscire a ottenerne la mano; salvo a dimostrare, coi focosi trasporti della prima notte di nozze, che non è il dio che lei aveva creduto, ma proprio un uomo. Nel senso più concreto del termine.

Ci si avvicina rapidamente ai nostri secoli: a fine ‘800 il cannocchiale compare ne La presidentessa di Clarín, usato morbosamente da un religioso che arriva, per questo, sull’orlo del suicidio; torna negli articoli scritti da Gozzano su un caso giudiziario del 1911, un giovane che attraverso il cannocchiale si innamora di una ragazza, e passa poi a uccidere lei e il fidanzato pur di mantenere questa “distanza”; anche se Gozzano finisce per dare, di tutto questo, la colpa alla poesia (nella fattispecie di Lorenzo Stecchetti), che avrebbe “corrotto” il giovane, portandolo a non distinguere più – come invece sanamente fa la gente comune, e Gozzano per primo, non senza un grano di autoironia – la vita reale dalle fantasticherie romantiche.

E siamo al ‘900. Torna Guglielmo Petroni, col suo Noi dobbiamo parlare, in cui un giornale, bucato accidentalmente da un sigaro, si trasforma in “spioncino” per svelare la realtà; così come, senza più bisogno di alcun buco, ma solo per il suo essere “uno strepitoso cannocchiale puntato quotidianamente sul mondo” conduce, ne Il fratello italiano di G. Arpino, alla dolorosa consapevolezza finale di Nigro che “l’inferno, e il suo transfuga, hanno preso stanza nella mostruosità bipede dell’uomo. La torre del diavolo zoppo si è distesa su una pagina di cronaca”.

Ancora altri romanzi del ‘900, ricordati in una virtuosistica girandola di rapidissimi accenni: fino al personaggio dell’avvocato Calatabiano di Paolo il caldo di Brancati, nel quale “si è imborghesito, il diavolo spione […] si è ritirato in provincia, sulle falde dell’Etna. Ha perso il pelo, ma non il vizio”, e alle osservazioni sugli occhiali usati come elemento architettonico e decorativo – ma, in sostanza, apotropaico – nei palazzi e nelle mensole reggibalcone in Sicilia, da cui veniamo accompagnati all’analisi conclusiva di due opere di Sciascia: un racconto giovanile, ma soprattutto Todo modo.

Il romanzo ruota intorno ad almeno due figure diaboliche. Una, quella di una pittura, di non eccelsa mano, in cui il diavolo compare come un garzonaccio seminudo e con gli occhiali, intento a distrarre da pie letture Sant’Antonio abate; l’altra, quella, altamente ambigua, di un religioso trafficone, legato da untuose compromissioni ai personaggi di potere che confluiscono al suo “eremo” per gli esercizi spirituali, e si spinge fino al delitto: restandone a sua volta ucciso, in una specie di blasfema contraffazione della Crocifissione. E Nigro, acutamente, ne sottolinea gli espliciti riferimenti al tema dostoewskiano dei Karamazov, ultima fugace ricomparsa del diavolo nella ”incarnazione” di uno zoppo. Ma ne distilla anche un ultimo, brillante cortocircuito figurativo: gli occhiali (ancora una volta) a pince-nez legati a un nastrino, come quelli inquadrati nella Corazzata Potëmkin quando viene ucciso il medico che non ha voluto “vedere” la corruzione di cui si faceva strumento.

Da questo libro, insomma, si esce col lieve spaesamento di chi ha compiuto una traversata vorticosa, vertiginosa quasi quanto quella – diabolica, pour cause! – del gogoliano fabbro Vakula, sul dorso caudato del demonio; ma, ripreso subito l’aplomb dell’andatura normale, ci si scopre a manovrare lo sguardo, adesso, con nuova, inattesa prudenza: per quanto, adesso, sappiamo di più, su noi stessi.