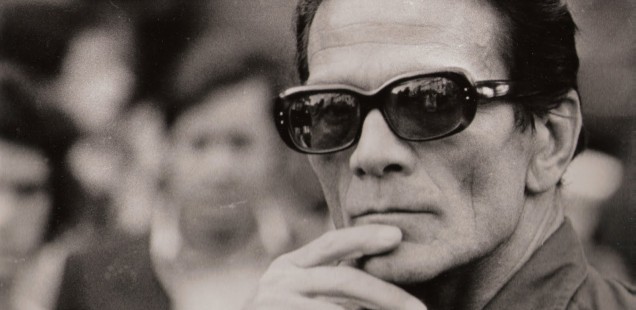

Pasolini e il suo male di vivere

Quaranta anni fa moriva Pier Paolo Pasolini, uno degli intellettuali più scomodi della letteratura italiana. La sua voce e il suo male di vivere tornano tra le parole di Leone D’Ambrosio.

Sono passati quarant’anni da quella notte tra il 1 e il 2 novembre del 1975, da quando Pier Paolo Pasolini venne ucciso in uno spiazzo dell’Idroscalo di Ostia in circostanze ancora poco chiare. Anche se molto tempo dopo, Pino Pelosi, il “reo confesso”, all’epoca diciasettenne, ammise che ci fu un agguato di gruppo. Pasolini aveva cinquantatré anni. Ma a chi si rivolge questo “maestro naturale”? Nell’esperienza poetica di Pier Paolo Pasolini, lingua e dialetto, religiosità e ideologia hanno sempre avuto un rapporto passionale e conflittuale, di odio e amore.

La nostalgia delle proprie radici aurorali e un cristianesimo indagatore tracciano con gli anni la mappa di un autentico intarsio gergale che inizia da Casarsa, passa per Bologna fino a stabilirsi a Roma. La fedeltà in Pier Paolo Pasolini è duratura sfida, quanto la sua disperata ricerca religiosa come concrezione di un “etnos”. Una religiosità pagana e mistica –oserei dire- tutta pasoliniana, quando scrive: “E’ la polvere, non il peccato a separarci dal cielo.”

La storia umana non ha interlocutori veri, se non la propria “humiltas”, la propria santità o dannazione. Quella vitale e torbida dannazione che in quella notte lo porta alla morte in una periferia romana anonima, proletaria, carica di dolore e di pietà. Una delle tante borgate del “genocidio”, tra baracche e rifiuti, eternata da Pasolini, divenuta matrigna e infedele, cieca e violenta come per i suoi ragazzi di vita.

Con Sabaudia crea, invece, un forte legame affettivo, un rifugio naturale e purificatore. Pasolini l’amava nonostante fosse stata voluta dal fascismo e mostrasse segni di architettura metafisica e futurista.

La vita, come la morte, per Paolini assume una forma escatologica in negativo dove a differenza della “Commedia” dantesca, la sua non è “Divina” ma tragica, ironica e infernale.

Pier Paolo Pasolini è stato un intellettuale scomodo, un sacerdote laico che predicava su tutto. Come il suo irregolare conformismo, la sua scandalosa diversità. La sua trasgressione fatta di denunce e di accuse, di processi e di abiure.

“La poesia è dunque un atto liberatorio, unicamente? E irrazionale? Non lo so”. Pasolini ci lascia questo dubbio e una domanda aperta. Contraddittorio ed eretico nelle sue “poesie civili”, corsaro e quaresimalista, nel marxismo Pasolini difende la matrice storica del Vangelo e il suo radicalismo pauperistico. Sin da “Le ceneri di Gramsci” (1957) a “L’usignolo della Chiesa Cattolica” (1958, a “La religione del mio tempo” (1961) a “Trasumanar e organizzar” (1971), le più belle e celebri poesie raccolte nel 1993 da Garzanti sotto il titolo di “Bestemmia”, un titolo postumo provocatorio che meglio evoca la mitologia di una voce così agguerrita e affilata in quegli anni incerti e sconvolti, tra indignazione e consensi.

Il poeta, ma anche il romanziere e il regista, parte dalla diagnosi della crisi di un’intera fase di ricerca linguistica per creare un nesso con i problemi della società, con le sue furiose requisitorie contro i guasti del capitalismo maturo. La sua è una felicità peccaminosa e primitiva, consapevole che il male di tutti è la storia, la società con le sue sacche di miseria e di dolore, ma nonostante ciò egli vuole “restare/ dentro l’inferno con marmorea/ volontà di capirlo”. Dove? In quei decadenti suburbi, sanguigni e di ambigua fascinazione, lì dove è solo l’inconsapevole sopravvivenza collettiva a trasformarsi in vitalistica e corporea realtà. Nella poesia di Pasolini, carnale e intuitiva, disperazione e felicità, pudore e incontinenza hanno un solo principio unificatore. Nei componimenti “Ballata delle madri” (da “Poesia in forma di rosa”) e in “Padre nostro che sei nei Cieli” (da “Affabulazione”), Pasolini riesce a scavare (come le sue gote) nell’animo umano ed essere pur non essendolo “padre” e “madre”.

Allora mi chiedo se tutto ciò sia solo reincarnazione o catarsi della parola. “Madri servili, abituate da secoli/ a chinare senza amore la testa,/ a trasmettere al loro feto/ l’antico, vergognoso segreto/ d’accontentarsi dei resti della festa…” “Padre nostro che sei nei Cieli,/ io no sono mai stato ridicolo in tutta la vita…/Padre nostro che sei nei Cieli:/ ecco un tuo figlio che, in terra, è padre…/ E’ a terra, non si difende più…”

Una dimensione (seppur laica) quasi sacrale, che vede il poeta assumere l’intensità meditativa della Madre che piange suo figlio ai piedi della croce. Il Cristo che muore per compiere l’estremo slancio sacrificale di una vita terrena assurgere alla salvazione. Entrambi si sentono abbandonati e si rivolgono al Padre con lo stesso e inquietante grido: “Eloì, Eloì, lamà sabactani?”

Sarà stata forse questa- e chi lo può dire- la continua ricerca contestatrice di un Pasolini attento sì ai profondi mutamenti della società, ma che diventa anche un dogmatismo liberatorio nella teorizzazione di Dio nell’uomo. Quella parabola moderna di identificazione esistenziale costruita nel corso di tutta la vita, sino alla fine, e interrotta in una delle sue “discese infernali”, la pena feroce della sua cupa borgata consolatrice dove la morte ha stroncato definitivamente il suo “male di vivere”.

“Il poeta dovrebbe essere sacro- sentenziò l’amico di sempre Alberto Moravia il giorno del funerale- Abbiamo perso prima di tutto un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo.”