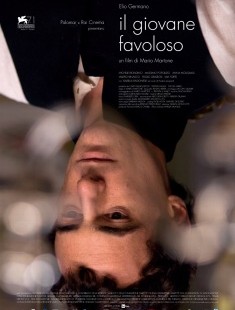

Chi è un genio? Il Leopardi di Mario Martone

Riflessioni sul Leopardi messo in scena, nel film “Il giovane favoloso, da Mario Martone.

Prima di andare a vedere Il giovane favoloso ho spulciato diverse recensioni e cercato di raccogliere pareri anche di non esperti. Un piccolo impegno preso per via di un giudizio antico e negativo che ho nei confronti di alcune pellicole di Mario Martone (si veda Noi credevamo). Ebbene, prima di esprimere il mio giudizio ‒ altro non fa un recensore ‒ ho constato ‒ e potrebbe farlo davvero chiunque ‒ che i giudizi su di Il giovane favoloso, come spesso accade per film attesi (parola chiave che ripeterò più volte), si dividono in cocenti delusioni o in entusiasmi un po’ fastidiosi. Questa divisione, facilmente individuabile, è l’inconsapevole chiave di svolta del mio giudizio sul film di Martone: chi è un genio? Come è un genio? I pochi che leggeranno questa recensione abbiano un poco di pazienza, arriverò al punto, prima vorrei, però, anche un po’ retoricamente, spendere qualche parola su Giacomo Leopardi: egli fu, in effetti, per almeno due secoli il più grande genio letterario e filosofico (soprattutto) d’Italia e una delle menti più brillanti d’Europa. Probabilmente, ancora oggi, la nostra cultura scolastica (e non) è, a dir poco, impaludata nell’assorbimento del suo pensiero e del suo talento: mancanza giustificabile sì con vari motivi (tanto per dirne uno la difficoltà filologica alla base della struttura dello Zibaldone) e senz’altro segno della complessità dell’autore.

Detto questo, passo alla seconda nozione di cui mi sono reso conto prima di vedere, e attendere, il film di Martone: ebbene, davanti a un genio ognuno ha il suo sogno, il suo ritratto. Ognuno di noi ha la sua sacrosanta visione della genialità. è, quindi, impossibile, credo, avvicinarsi al film di Martone senza fare i conti con le attese che ognuno di noi ha riversato nella figura romantica (per modo di dire) del genio, cioè, in questo caso, di Leopardi: chi ha pensato il conticino di Recanati come un giovane pre-rocker capace di imbarazzare questo o quello, un rivoluzionario incallito o alla pari di un animatore di salotti e abile dispensatore di una sprezzante filosofia cosmica e umana rimarrà deluso dal film di Martone, dall’altro canto chi ne ha fatto il ritratto del gobbo nascosto e schivo resterà ugualmente amareggiato. Dietro tutte queste aspettative vige anche la spiegazione per il fastidioso rumoriccio di sala per questa o quella attesa: l’ansia per la lettura de La Ginestra, gli insulti rivolti dal pubblico a Niccolò Tommaseo reo di non aver riconosciuto il genio o, meglio, di non averlo apprezzato, sono la manifestazione della catarsi dell’atto non più in potenza.

Elio Germano (e Martone: infatti, il merito di una buona interpretazione è del solo attore mentre il merito di un’ottima interpretazione deve essere diviso tra attore e regista), passando al film, restituisce un Giacomo Leopardi umano, geniale sì, ma solo per chi come Pietro Giordani o il padre Monaldo, o lo stesso Antonio Ranieri ‒ il grande amico del recanatese, che in età avanzata pubblicò il libro Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, opera a cui Martone deve molto, e che letteralmente violò l’intimità di Leopardi (la sua passione per il gelato e la sua sporcizia sono ivi ricavate) suscitando non poche polemiche ‒, sia stato in grado di accorgersi di quella genialità (o di una parte di essa) difficilmente manifesta in pubblico. Questo, infatti, è il Leopardi di Martone: un giovane impegnato a conoscere se stesso e i propri istinti, in continua lotta con la vita e con l’interiorità, imbarazzato alle feste di salotto, odioso della pena, amaro fiele, riversata dagli altri sulle proprie deformità, innamorato ma non corrisposto semplicemente perché è brutto (una ragione superficiale ma una ragione: Fanny preferisce il “vuoto” Ranieri), a volte, o meglio spesso, solo poiché impegnato come i veri filosofi, a partire dal Medioevo in poi, sanno fare nelle estenuante sedute di cogitatio mortis (vissute malinconicamente anche all’aria aperta o in mezzo alla gente). Leopardi geniale, quindi, sì ma non per forza in pubblico, sprezzante, come secondo alcuni solo i grandi geni sanno fare, al punto da risultare quasi minimo per chi è impegnato a disturbarlo in conversazione inopportuna (e sciocca).

Questo, in poche parole, il ritratto del recanatese, per quanto riguarda il film molte sono le scelte azzeccate (per esempio Napoli viene dipinta come effettivamente deve essere stata); buona la prova del cast, anche se Massimo Popolizio restituisce tanto figuratamente (l’attore non ha proprio il physique du rôle del caso), quanto a livello recitativo un Monaldo deviato (pessimo l’accento romano dell’autore che, diverse volte, fa capolino, buono l’affetto mostrato verso il figlio, ancor più pessima la quasi inspiegabile meschinità manifesta nei confronti di Pietro Giordani); ottima la capacità di dar vita alle opere di Leopardi tramite dei momenti trasfigurativi che mi hanno fatto rimembrare (è il caso di dirlo) il Casanova di Fellini: ho apprezzato, particolarmente, l’allegoria della dea natura/madre de Dialogo della Natura e di un Islandese. Eccellente, infine, la colonna sonora.

Una sola la licenza poetica rilevante: l’incontro con l’ermafrodita napoletana (sì Paolina Leopardi era senz’altro meno attraente di Isabella Aragonese, ma questa è una cosa di poco conto, la famiglia Leopardi aveva dieci figli e cinque raggiunsero l’età adulta ma accontentiamoci di tre); nella scena promiscua, forse, Martone ha voluto, superando l’allegoria, far in modo che Leopardi incontrasse un mito greco in carne e ossa, o forse è stata una risposta, poco decisa, ai tanti pettegolezzi moderni sulla sessualità del recanatese, o forse chissà.

In conclusione, in questa analisi ho dimenticato una cosa, il dato più importante, cioè il giudizio: a me il film è piaciuto.